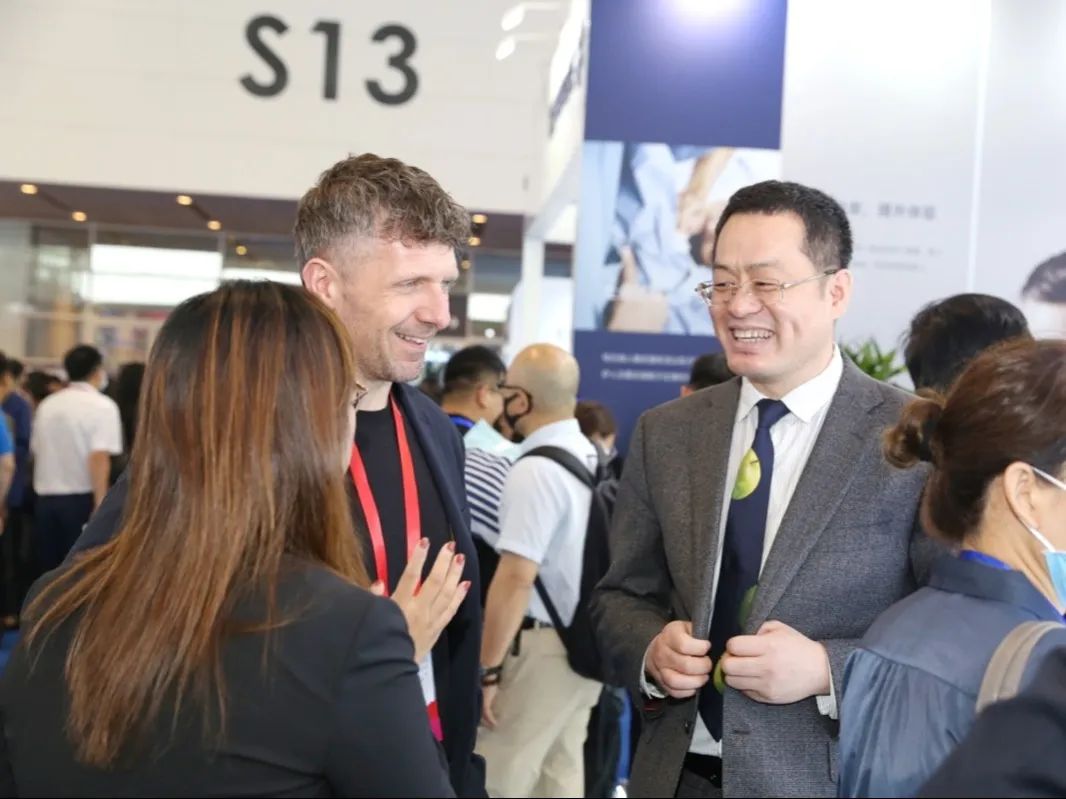

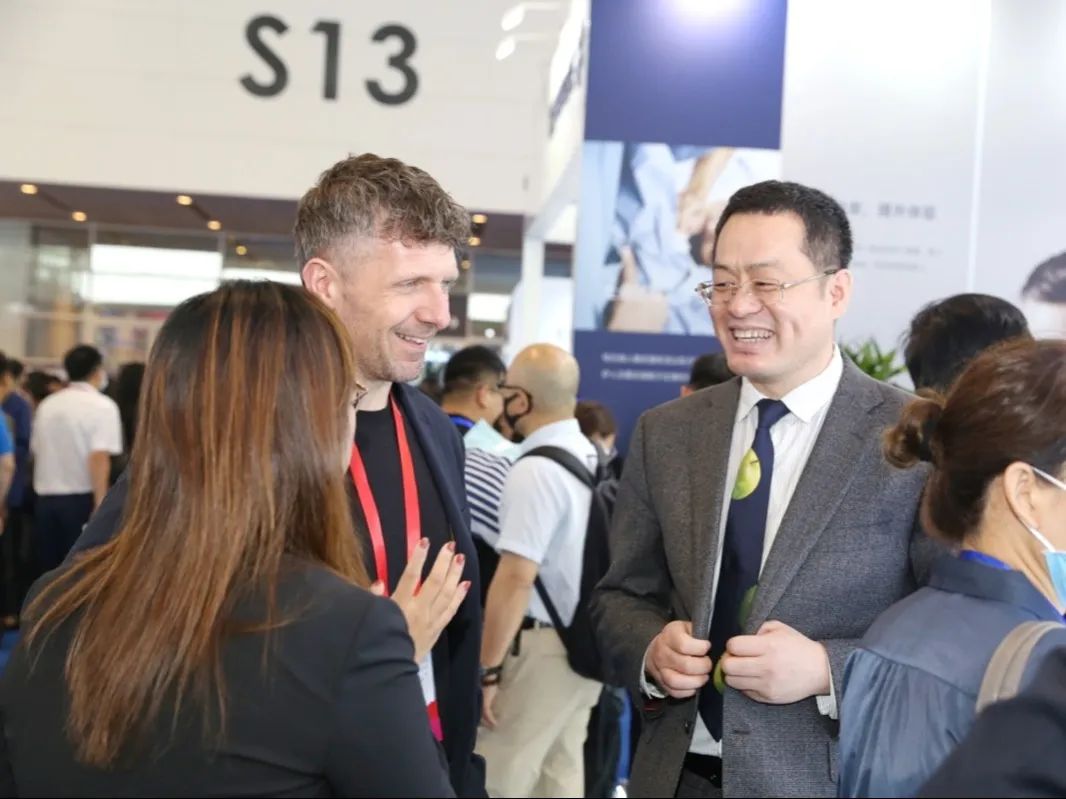

中华医学会第17次全国重症医学大会于上周在天津国家会展中心顺利召开。本次大会着重介绍了重症医学最新进展,讨论学科前沿热点话题,重点交流了近年来重症医学领域在临床和科研方面的信息,特别提到在新冠疫情中总结所取得的成果等。同时大会也完成了中华医学会重症医学分会第六届委员会换届选举,新的领导班子将引领中国的重症医学发展走向更加辉煌的未来。

随着物理科学和医学技术水平的提高和发展,EIT技术逐渐成为重症医学领域津津乐道的课题。由北京华睿博视医学影像技术有限公司组织的EIT专题卫星会,吸引全国各地重症专家慕名而来,现场座无虚席,会议室两侧的通道也挤满了前来学习交流的观众,场面热烈。

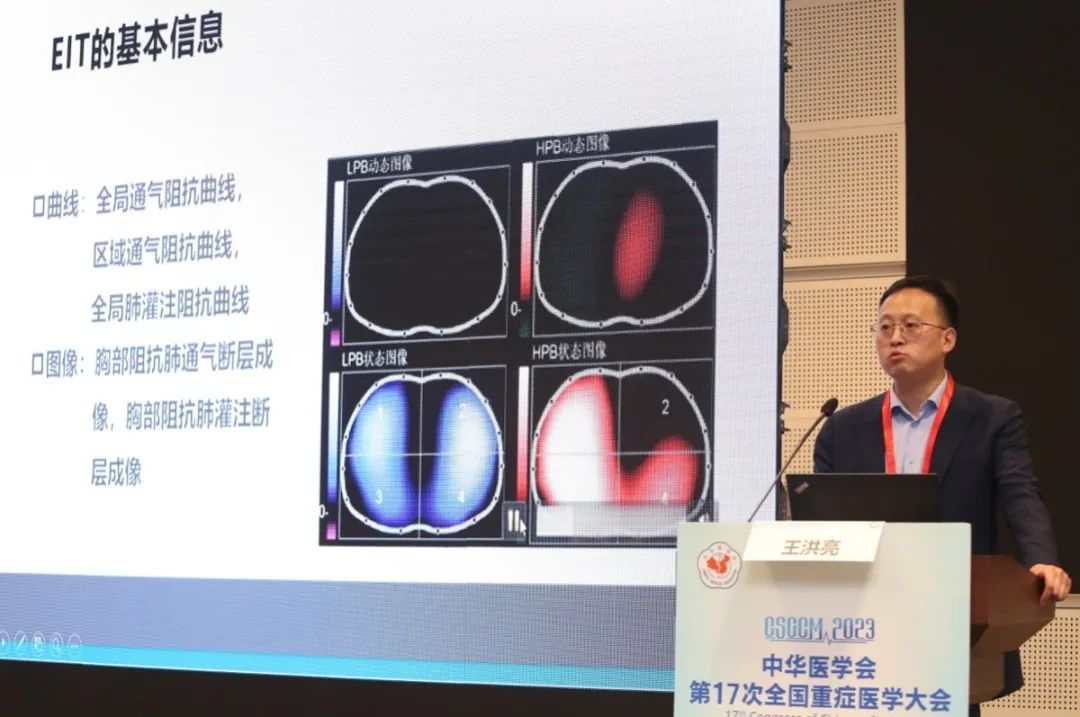

本次EIT专题卫星会特邀主持人,东南大学首席教授及副校长、教育部长江学者、中华医学会重症医学分会第三届主任委员、中国医师协会重症医师分会侯任会长,邱海波教授,在对EIT技术做简要解释铺垫后,便隆重介绍了本次会议的主讲嘉宾,黑龙江省杰出青年哈尔滨医科大学附属第二医院党委副书记、重症医学科主任、中华医学会重症医学分会全国委员、中国医师协会危重病医学分会全国委员,王洪亮教授,随后开始了本次会议名为“新航标:可视的V/Q监测 ,让我更懂你”的主题演讲。

首先,王教授通过一个常见病例分享将观众带入了奇妙的EIT之旅:患者女,62岁,脑动脉狭窄,支架术后,出现呼吸困难,意识障碍进行性加重。因血氧饱和度过低,给予紧急气管插管,进行呼吸机辅助呼吸,FiO2 设定为1.0时,SPO2仅为78%。

单纯根据这一指标判断,患者似乎具备使用ECMO治疗的指征。出于对患者治疗方案的慎重考量,医生还需要更多检查结果作为制定下一步治疗方案的依据。但当时无法及时给患者做CT检查,于是呼吸治疗师尝试使用EIT设备对患者肺部功能进行监测。从EIT图像上发现患者右肺通气正常,而左肺完全没有通气。随后又使用气管镜对左肺进行检查,发现由于痰栓堵塞导致了左下肺肺不张。经气管镜检查和相关处理后,再次使用EIT监测,发现左肺通气已有一定程度改善,但氧合程度依然较差,患者处于重度ARDS。随后进行肺复张治疗,左肺通气有了显著改善,24小时后患者平稳脱机。患者病情稳定后,又进行CT复查,确定已经脱离风险。

在这个病例分享之后,现场观众的兴趣立刻被调动起来,王教授用深入浅出的介绍对EIT的原理和临床价值做了精炼阐述,可视化显示肺整体和不同区域的通气状态,并可以分别定量分析;全新的peep滴定方法;可以检测肺不同区域的血流灌注状态;可以显示肺整体和局部区域通气和血流灌注的匹配状态,并可持续观测不同的Vt,不同的peep和不同体位等状态下变化趋势。接着,王教授又连续分享了3个精彩的临床病例,妙语连珠,现场学习氛围浓厚,反响热烈。

观众们用一阵热烈的掌声对王洪亮教授精彩的分享致以真诚的感谢,随后在邱教授的主持下,进入本次卫星会的提问环节,现场观众、演讲嘉宾、会议主持人、企业代表踊跃发言,提出各自观点。

EIT的通气和灌注扫描的干扰因素有哪些,怎样避免干扰,让EIT数据更加准确? 这还要回归到EIT技术的原理来分析。EIT的本质是电学成像,所有能够影响微电流传导的因素都应当考虑在内,例如医疗设备在患者身上的相互干扰,甚至肥胖患者。所以我们首先要理解EIT的原理,然后再根据实际情况来分析可能的干扰因素。 这个问题回答得非常好!我再来补充一下,目前的EIT产品监测的都是阻抗变化,而不是阻抗的绝对值。也就是说,如果一侧肺部发生了气胸或积液,因为没有了通气,也就没有了阻抗的变化,无法看到图像。所以我觉得未来做EIT的研发方向是不是可以有新的突破,能够识别出气胸或者胸腔积液?如果是积液,液体量有多少? 未来是可以实现的,华睿博视公司正在研发EIT的绝对成像技术。类似CT值,该技术成熟之后,哪些是水,哪些是气,将一目了然。甚至可以判断肺水肿的病因,是心源性还是高通透性的。目前该技术我们还在研发探索阶段。

关于EIT对血流灌注监测的原理,能否再详细介绍一下?

目前华睿博视公司的EIT采用的是频域法进行肺部灌注的EIT信号提取,能够同时监测肺通气和肺灌注信号,不需要打造影剂。而其它品牌的EIT产品,由于算法不同,目前只能对肺部通气或灌注的电阻抗信号进行单独监测,并且监测肺灌注信号时,需要打造影剂才可以实现,是有一定限制条件的。 听完刚才回答之后,我突然有个问题,不同位置的肺栓塞,能不能通过EIT来看到呢?能不能把EIT电极带的位置做调整,判断出病变位置在哪里?就像CT一样。或者搞EIT的企业,能不能开发出覆盖面积更大的电极带,就像“背心”一样穿在患者身体上,这样就可以监测更大的面积了。 这是我们另外一个正在研发推进的技术了,在胸部不同位置同时给患者绑定两条电极带,用三维成像技术来显示EIT的通气和血流灌注图像,这样可以有更大范围的监测区域,空间定位也会更准确。 那既然可以覆盖更大的区域,为什么你们只监测肺呢?其它部位是不是也可以用EIT监测呢?比如说腹部。 是的,北京华睿博视公司立项调研除了心胸领域之外的其它产品,例如未来将对脑部进行微波成像和相关重点参数进行监测。 我们科室现在用电阻抗原理监测心排的,那个技术也是利用阻抗原理的。如果同时做EIT,是不是会相互有干扰?如果胸部有伤口的患者,其实很难做到EIT的电极信号非常的完美,怎样才能有更好的一些包容性?

对于第一个问题,我觉得无创心排应该不会干扰EIT,而是EIT会干扰无创心排。因为EIT是释放电流的,无创心排没有电流,只是绑上电极监测心排信号。您提出的第二个问题,这种是极限情况。我觉得,如果是全身的大面积烧伤的患者,EIT一定就没法用的。每项技术都有各自的适用范围。 无创心排监测和EIT会产生一定的干扰,我建议做无创心排就单纯做无创心排,做EIT就单纯做EIT。 我们知道EIT的时间分辨率很好,但是空间分辨率相对较低,所以说我想问一下,相对于早期新冠这类病变也非常均一的以通气变化为主的这种疾病,在EIT的图像中,它的分辨率怎么样? 我觉得新冠和其他的ARDS在EIT的监测方面没有什么差别,新冠的ARDS也好,其他疾病的ARDS也好,我们看的就是通气和灌注,那么结果就是相同的,不会有太大变化。 如果是新冠患者,我们在CT图像看到了磨玻璃影,那个磨玻璃影区域,通气可能是接近正常的,但血流往往是明显增加。未来如果能出3D的EIT,那么其实它就知道这个区域通气怎么样,血流怎么样,我觉得是有意思的。因为我们知道,新冠的磨玻璃影的局部血流是绝对增加的,这就是为什么我们看到新冠的病人,有那个磨玻璃影的时候,虽然面积不大,但是低氧血症很明显,就是因为这个区域有一个巨大的分流。 是的,我再补充一点,CT实际上是结构成像,EIT不是结构成像,所以它的清晰度会弱于CT,但是它是一个功能成像,功能成像的意义在于实时监测肺膨胀得如何,每一次通气的时候,肺是不是充分的膨胀,或者是肺是塌陷的,这种信息CT实际上是很难去判断的,EIT在这方面是有优势的。 同时,如果结合EIT在血流灌注方面的电阻抗变化,临床上对我们的指导意义会更多。 未来一旦三维EIT产品推向市场的话,那就可以完全解决我们临床上的很多的困惑,因为在临床上,目前还无法准确监测整体或局部的V/Q比值。随着EIT技术的成熟和发展,未来有可能改写心肺疾病的临床诊断标准。

虽然精彩纷呈的EIT主题卫星会在重症专家们的思维碰撞中结束了,但我们相信提升重症诊疗水平意义深远,更是重症人“情怀、责任、能力”的价值体现。虽任重道远,但行则将至。华睿博视亦始终致力于发展中国自主研发的EIT产品,期待能为重症领域发展贡献力量。